LE POTENTIEL D’APPRENTISSAGE DES CERFS

Le projet « Ingio via ? », mené par l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons en collaboration avec le Parc national suisse, a permis dnacquérir des connaissances fondamentales sur l’utilisation de l’espace par les cerfs.

Adaptation d’un texte de Thomas Rempfler, Parc national suisse

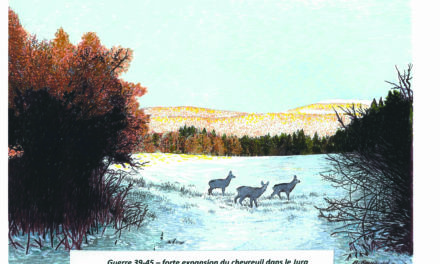

Les cerfs du Parc national suisse (PNS) ont toujours fait l’objet d’une attention particulière, et les comptages réalisés depuis la création du parc ont démontré que la population est passée de 0 en 1914, à 2500 individus dans les années septante. Cette croissance exponentielle s’explique par une régulation cynégétique insuffisante, due au fait que les cerfs restaient dans leurs quartiers d’été en zone protégée jusqu’à la fin de la chasse haute de septembre, avant de descendre passer l’hiver, après la fermeture, dans la vallée principale de l’Engadine et dans la vallée de Münster.

Cette situation a eu pour conséquence un important abroutissement dans les quartiers d’hiver avec un impact important sur le rajeunissement de la forêt hors du PNS. C’est dans les années septante que le « problème du cerf » a commencé à préoccuper les gestionnaires forestiers. Les tentatives d’affouragement, pratique courante à l’époque pour garder les animaux en altitude, n’ont pas eu l’impact souhaité. La recherche de solutions pour limiter les dégâts aux forêts a donné lieu à de nombreuses discussions controversées, notamment quant à l’organisation de la chasse.

Comprendre pour agir

Afin d’acquérir de nouvelles connaissances sur le comportement de l’espèce et ses migrations saisonnières, des marquages individuels ont d’abord été réalisés. En l’espace de trois ans, près de 500 individus ont été marqués sur des sites d’affouragement hivernal. Ces marquages ont permis d’en savoir plus sur les localisations des quartiers d’hiver, de même que sur les itinéraires choisis par les animaux entre ces zones de séjour saisonnier.

Parallèlement, des chasses spéciales ont été mises en place en novembre et décembre, avec en complément l’instauration de réserves supplémentaires dans les vallées. Pour réduire l’impact des cerfs sur la forêt, il fallait pouvoir les prélever là où ils causent le plus de dégâts, et de fait connaître leurs habitudes de déplacement. Ces mesures ont débouché sur une augmentation de la surface totale des zones protégées, mais également sur une augmentation des prélèvements.

Le concept de paysage de la peur

Pour comprendre le résultat de ces mesures, il convient de revenir sur le concept de « paysage de la peur ». Celui-ci est utilisé en écologie de la faune, pour décrire le degré de peur, variable dans l’espace et dans le temps, perçu par les proies, en l’occurrence les cerfs. Selon cette théorie, les animaux adaptent leurs déplacements et choisissent leurs habitats en fonction des caractéristiques du paysage, mais aussi de la présence de prédateurs, dans le cas présent l’homme, puisque les autres prédateurs n’étaient pas encore sur le territoire dans les années septante. Le but de la mise en place de nouvelles zones protégées était d’offrir au cerf des habitats sûrs grâce à un réseau de refuge, tout en préservant les forêts et en augmentant l’efficacité de la chasse. Le développement d’une mosaïque de petites zones protégées a eu l’effet escompté, puisqu’il a contribué à une répartition plus homogène des cerfs, a permis de chasser plus efficacement dans les régions limitrophes du PNS, et par conséquent réduit les dégâts causés par le gibier sur les arbres.

Le plan a fonctionné et le nombre de cerfs s’est stabilisé à environ 1550 à l’intérieur du PNS en été. L’impact du gibier sur la forêt a également diminué dans le PNS où seuls 10 % des effectifs passent l’hiver.

Entre jour et nuit

Après les marquages individuels des années septante, et grâce à l’évolution de la technologie, des cerfs ont pu être équipés de colliers GPS depuis 2015 dans le cadre du projet « Ingio via ? ». Ceux-ci permettent d’enregistrer les positions de leurs porteurs toutes les heures. Ainsi, huit mâles et quatorze femelles ont pu être équipés de tels colliers. Au total, 250 000 positions GPS ont été enregistrées et traitées, permettant de comprendre l’utilisation de l’espace par les cerfs avec une précision inégalée. Le projet a permis de collecter des informations sur leur capacité d’apprentissage du territoire.

Comme il fallait s’y attendre, les cerfs se comportent différemment au cours de l’année, mais aussi au cours de la journée. Les données ont été analysées par mois mais aussi en fonction des heures du jour et de la nuit. Les résultats ont démontré que les cerfs évitent les zones où des rencontres avec des humains sont probables (zones habitées et sentiers de randonnées) durant la journée, parcourent de courtes distances, et se tiennent dans des zones densément boisées. En revanche, quand vient l’obscurité, ils se comportent exactement à l’inverse, préfèrent les espaces ouverts, s’approchent des chemins et parcourent de plus grandes distances. Ils privilégient aussi les réserves de chasse en été et en automne. Le choix de l’habitat est finalement moins marqué pendant la chasse haute en septembre à l’intérieur des réserves de chasse, en comparaison de l’extérieur. Ces résultats démontrent que les réserves permettent effectivement aux cerfs d’avoir un comportement moins influencé par l’homme.

Les cerfs connaissent leurs habitats

Il est à relever que ce modèle diurne-nocturne est absent chez les cerfs marqués à l’intérieur du PNS. Ceux-ci ont en effet montré un comportement moins influencé par l’homme pendant la journée et n’ont par exemple pas évité les chemins, même après avoir quitté le parc depuis longtemps.

Les chercheurs ont ainsi conclu que les cerfs sont capables d’évaluer avec précision leurs habitats en relation avec les dangers liés à l’homme. Ces résultats indiquent en outre que le réseau de réserves de chasse à petite échelle favorise un choix plus naturel de l’habitat des cerfs, en particulier lorsque celui-ci impose des contraintes supplémentaires à l’homme, comme c’est le cas dans le PNS. Les dispositions de protection du parc imposent aux touristes de ne le visiter que le jour, et de ne se déplacer que sur les sentiers aménagés.

On relèvera encore que le projet « Ingio via ? » ne permet pas encore d’évaluer l’évolution du comportement des cerfs face à l’arrivée des grands prédateurs. Il n’y avait en effet qu’un seul loup dans la région pendant des années, et l’installation d’une meute est trop récente pour tirer une conclusion quelconque à l’heure actuelle. Les données spatiales des cerfs équipés de colliers continuent quoi qu’il en soit d’être analysées, et l’adaptation du gibier face aux grands prédateurs apportera sans aucun doute de nouvelles connaissances ces prochaines années.

Adaptation française Vincent Gillioz